猪以外の護王神社の見所。

和気清麻呂像と、その後ろに見えている細石。

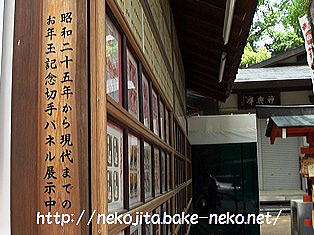

お年玉切手シートの拡大パネル。

お年玉切手はだいたいその年の干支が

デザインされている。

当然猪柄もあるわけで、

その関係なんでしょうか?

このほかにも猪コレクションが展示されて

います。

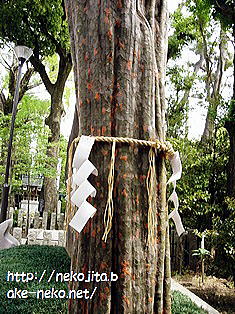

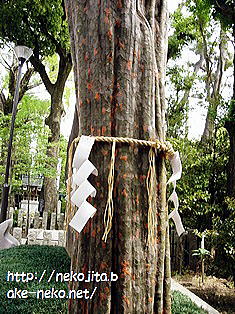

京都市選定の名木

かりんの木

樹種カリン(花梨・榠櫨) (バラ科・ボケ属)

大きさ胸高幹周1.57m 樹高14m(平成10年6月11日調査)

このカリンの木は御遷座当時からあり、樹齢100年を越え、昭和49年、京都市の「名木百選」に

選定されました。

(選定当時胸高幹周1.36m樹高10.5m)毎年樹皮を剥がしながら成長し、春のおわりに

枝端に淡い紅色の花を咲かせ、秋になると黄色い大きな果実をつけます。

当神社では、その果実の効用から「ぜんそく封じの御神木」として知られています。

かりんの木

上はカリンの幹で、左上は実がなっている

ところ。

落ちてきた実を集めるためのネットが

張ってある。

実はかりん飴やかりん酒になって売られて

いる。

この歌の「わが君は」の部分が修正されて日本の国歌となりました。

この歌こそは日本の国の精神であり、国民が心を一つにして進めば、末永く平和で繁栄に

向かうと言うことを意味しています。

君が代は

千代に八千代に

さざれ石の

巌となりて

苔のむすまで

天皇陛下御即位十年奉祝記念

平成十一年十二月吉日

さざれ石

この石は岐阜県揖斐郡春日村の産で、通称

「さざれ石」と呼ばれています。

「さざれ石」は同県小林宗一(号宗閑)によって

発見解明され、学名石灰質角礫岩といいます。

石灰石が長い年月のうちに雨水に溶解し、

時には乳液状となり大粒な石、小粒な石を次々

と集結して自然に大きな巌となったものであり、

たいへんお目出度い石とされています。

平安時代前期の延喜5年(西暦905年)に

醍醐天皇の勅命によって撰進された

「古今和歌集」の巻七「賀歌」に、

天皇の大御代の弥栄を寿ぎこの石の如く

ましませと詠まれており、